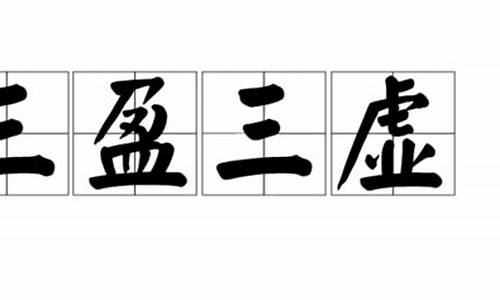

孔子之门三盈三虚-孔子三论

1.孔子最得意的弟子--英年早逝的颜回

2.《孔子集语》卷十二

3.少正卯怎么的,少正卯是什么样的人

4.孔子为何杀少正卯 摘自:李木生《人味孔子》 陕西文艺出版社

孔子最得意的弟子--英年早逝的颜回

孔子最得意的弟子--英年早逝的颜回

孔子最得意的弟子颜回不幸英年早逝 门人想厚葬他 孔子表示反对

颜回是孔子最得意的弟子,孔子曾用过许多赞美之辞表彰他的德行和学问。虽然颜回生前没当过什么官,也没留下什么著作,却无损于他在后代读书人心目中的形象。

自三国魏正始元年(公元240年)祭孔时以颜回为配享后,历代统治者对颜回封赠有加。颜回先后被封为“亚圣”、“亚圣兖国公”、“兖国复圣公”、“复圣”等。

年十三入孔子之门,天生聪颖闻一知十

颜回,字子渊,亦称颜渊,春秋时期鲁国人。《史记》称他“小孔子三十岁”,清代学者经考证,认为《史记》的“三十”应为“四十”之误,孔子实际上比颜回大四十岁。颜回生于公元前511年,卒于公元前480年。

孔子自称:“吾十有五而志于学”,颜回也自小好学,“年十三,入孔子之门”,是当时孔门弟子中年龄最小的学生。他年龄虽小,但天资极聪颖,学习起来进步神速,连聪明过人的学长子贡也自叹不如。

《论语·公冶长》记载,有一次孔子问子贡:“女与回也孰愈(你和颜回谁更聪明)?”子贡回答说:“赐(端木赐,字子贡)也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。”孔子同意他的看法,认为颜回的确比他聪明。

聪明人通常都心高气傲,自以为是,颜回有“闻一知十”的天聪,其为人却没有丝毫傲气,对老师异常尊敬,对同学十分谦虚,他沉默寡言,极少显露才智,甚至表面上看起来有点蠢。

孔子曾说过:“吾与回言终日,不违,如愚。退而省其私,亦足以发,回也不愚(我整天和颜回讲学,他从不提反对意见和疑问,像个蠢人。等他回去自己研究,却也能发挥,可见颜回并不愚蠢)。”

孔子还说过,颜回“于吾言无所不说(对我的说话没有不喜欢的)”。

颜回之所以对孔子亦步亦趋,是因为他对孔子的为人和学问都非常敬仰,他这样形容孔子:“仰之弥高,钻之弥坚。瞻之在前,忽焉在后(老师之道,越抬头看,越觉得高,越用功钻研,越觉得深)。”

他说孔子“循循然善诱人,博我以文,约我以礼”,使自己“欲罢不能”,不得不尽全力去学习。所以他在听孔子讲学时,不管时间有多久,始终不会懈怠。

德行学问堪为榜样,颜回屡受孔子表彰

孔子和颜回都以好学著称,孔子之所以把颜回树为弟子的榜样,就是因为颜回好学。

时常否认自己为圣贤的孔子唯独不否认自己好学,他说:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”他活到老,学到老,从不停止。

他对颜回的好学赞叹不绝,认为在所有弟子中没有人比得上他。有一次,鲁哀公问孔子:“弟子孰为好学?”孔子回答说:“有颜回者好学,不迁怒(不拿别人出气),不贰过(不犯同样的过错)。不幸短命矣,今也则亡,未闻好学者也。”季康子曾经也有此问,孔子作了同样的回答。

颜回后,孔子在和别人谈起颜回时,感叹道:“惜乎!吾见其进也,未见其止也(可惜他了!我只看见他不断进步,从没看见他停滞不前)。”

颜回不仅学问到家,在德行方面也是众多孔门弟子的表率。孔子主要从四个方面教育弟子成为“君子儒”,即德行、政事、言语、文学,号称“孔门四科”。

颜回和闵子骞、伯牛、仲弓是德行科的代表,而以颜回为首。自追随孔子后,颜回对孔子不离不弃。相传少正卯在鲁国办学时同孔子竞争,把孔子的许多门人吸引过去,以致“孔子之门,三盈三虚,惟颜渊不去”。

他从不夸耀自己的才能,从不以劳苦之事强加于别人身上。他虽然生活贫穷,家徒四壁,但安贫乐道,无意富贵。孔子见他这样,忍不住赞叹道:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

孔子学说以“仁”为核心,“仁”的内涵是“爱人”、“忠恕”,是最高的道德标准,所以孔子不轻易许人以“仁”。他说颜回能够做到“三月不违仁”,而其他弟子只是短时间偶然想起一下“仁”。

颜回短命,孔子伤心

因为学习太刻苦,先天体质和生活条件不好,颜回到29岁已头发尽白,刚过30岁就英年早逝。

当听到颜回病逝的消息,孔子哭得很伤心,他感叹命运捉弄人,仰天长叹:“噫!天丧予!天丧予!”旁人问孔子:“子恸矣(您太伤心了)!”孔子说:“有恸乎?非夫人之为恸而谁为(真的太伤心了吗?我不为这样的人伤心,还为什么人伤心呢)?”

颜回生前视孔子如父,孔子也视颜回如子。颜回后,他的父亲颜路来找孔子商量如何办后事。古代有身份地位的人后棺木至少用两重,里面的一重叫“棺”,外面的一重叫“椁”,就是“内棺外椁”。

当时内棺准备好了,还没有外椁,颜路请求孔子把车卖了为颜回置办外椁。

孔子有些为难,他对颜路说:“才不才,亦各言其子也。鲤也,有棺而无椁。吾不徒行以为棺。以吾从大夫之后,不可徒行也。”

意思是说,对自己儿子的丧事谁都想办得好一些,我的儿子孔鲤了,也只有内棺,没有外椁。我不能卖掉车子步行来替他买外椁,因为我曾做过大夫,是不可以步行的。就这样,孔子拒绝了颜路的请求。

后来有人评论这件事,说孔子不肯为爱徒置办外椁卖掉车子,未免太吝惜了。这种评论是不了解孔子的思想和当时的社会状况。当时正是礼崩乐坏之时,而孔子认为拯救社会最重要的就是要恢复礼制。

作为大夫,出门必须要有车,这也是礼制之一。如果步行,就不符合礼制了,所以孔子连亲生儿子了也不愿意卖车子买外椁。

孔子的门人想厚葬颜回,孔子不同意。颜回家中本穷,孔子认为不应厚葬,而且颜回一生节俭,厚葬也不符合他生前的意愿。

但孔子的门人还是把颜回厚葬了,孔子很委婉地责备了他们几句。

《孔子集语》卷十二

事谱十一(上)

《诗商颂序疏》引《世本》 宋湣公生弗甫何,弗甫何生宋父,宋父生正考甫,正考甫生孔父嘉。为宋司马,华督杀之,而绝其世。其子木金父降为士,木金父生祁父,祁父生防叔。为华氏所逼,奔鲁为防大夫。故曰:"防叔,防叔生伯夏,伯夏生叔梁纥,叔梁纥生仲尼。"

《潜夫论?志氏姓》 闵公子弗父何生宋父,宋父生世子,世子生正考父,正考父生孔父嘉,孔父嘉生子木金父。木金父降为士,故曰灭于宋。金父生祁父,祁父生防叔。防叔为华氏所逼,出奔鲁,为防大夫,故曰防叔。防叔生伯夏,伯夏生叔梁纥,为鄹大夫,故曰鄹叔纥。生孔子。

《续博物志》二 孔子生于鲁襄公二十二年。

《韩诗外传》二 孔子遭齐程本子于郯之间,倾盖而语终日,有间,顾子路曰:"由,来!取束帛十匹以赠先生。"子路不对。有间,又顾谓曰:"取束帛十匹以赠先生!"子路率尔而对曰:"昔者由也闻之于夫子,士不中道相见,女无媒而嫁者,君子不行也。"孔子曰:"夫《诗》不云乎,'野有蔓草,零露漙兮。有美一人,青扬宛兮,邂逅相遇,适我愿兮。'且夫齐程本子,天下之贤士也,吾于是而不赠,终身不之见也。大德不逾闲,小德出入可也。"

《说苑?尊贤》 孔子之郯,遭程子于途,倾盖而语终日,有间,顾子路曰:"取束帛一以赠先生。"子路不对。有间,又顾曰:"取束帛一以赠先生。"子路屑然对曰:"由闻之也,士不中而见,女无媒而嫁,君子不行也。"孔子曰:"由,《诗》不云乎,'野有蔓草,零露漙兮。有美一人,清扬婉兮,邂逅相遇,适我愿兮。'今程子天下之贤士也,于是不赠,终身不见。大德毋逾闲,小德出入可也。"

《子华子》 子华子反自郯,遭孔子于途,倾盖相顾,相语终日,甚相欢也。孔子命子路曰:"取束帛以赠先生。"子路屑然而对曰:"由闻之,士不中间见,女嫁无媒,君子不以交,礼也。"子曰:"固哉!由也。《诗》不云乎,'有美一人,清扬婉兮,邂逅相遇,适我愿兮。'今程子天下之贤士也,于斯不赠,则终身弗能见也。小子行之。"

《高士传》 孔子年十七遂适周,见老聃。

《庄子?外篇?天道》 孔子西藏书于周室,子路谋曰:"由闻周之征藏史有老聃者,免而归居。夫子欲藏书,则试往因焉。"孔子曰:"善。"往见老聃,而老聃不许。于是纻十二经以说。老聃中其说,曰:"大谩,愿闻其要。"孔子曰:"要在仁义。"老聃曰:"请问仁义,人之性邪?"孔子曰:"然。君子不仁则不成,不义则不生。仁义,真人之性也。又将奚为矣?"老聃曰:"请问何谓仁义?"孔子曰:"中心物恺,兼爱无私,此仁义之情也。"

《说苑?敬慎》 孔子之周,观于太庙右陛之前,有金人焉,三缄其口,而铭其背曰:"古之慎言人也,戒之哉!戒之哉!无多言,多言多败;无多事,多事多患;安乐必戒,无行所悔。勿谓何伤,其祸将长;勿谓何害,其祸将大;勿谓何残,其祸将然;勿谓莫闻,天妖伺人。荧荧不灭,炎炎奈何;涓涓不壅,将成江河;绵绵不绝,将成网罗;青青不伐,将寻斧柯。诚不能慎之,祸之根也;曰是何伤,祸之门也。强梁者不得其,好胜者必遇其敌,盗怨主人,民害其贵。君子知天下之不可盖也,故后之,下之,使人慕之,执雌持下,莫能与之争者。人皆趋彼,我独守此;众人惑惑,我独不从;内藏我知,不与人论技。我虽尊高,人莫害我。夫江河长百谷者,以其卑下也。天道无亲,常与善人。戒之哉!戒之哉!"孔子顾谓弟子曰:"记之!此言虽鄙,而中事情。《诗》曰:'战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。'行身如此,岂以口遇祸哉!"

《说苑?杂言》 孔子曰:"自季孙之赐我千钟,而友益亲;自南宫项叔之乘我车也,而道加行。故道,有时而后重,有势而后行。微夫二子之赐,丘之道几于废也。"

《荀子?宥坐》 孔子观于鲁桓公之庙,有欹器焉。孔子问于守庙者曰:"此为何器?"守庙者曰:"此盖为宥坐之器。"孔子曰:"吾闻宥坐之器者,虚则欹,中则正,满则覆。"孔子顾谓弟子曰:"注水焉。"弟子挹水而注之,中而正,满而覆,虚而欹。孔子喟然而叹曰:"吁!恶有满而不覆者哉!"子路曰:"敢问持满有道乎?"孔子曰:"聪明圣知,守之以愚;功被天下,守之以让;勇力抚世,守之以怯;富有四海,守之以谦。此所谓挹而损之之道也。"

《韩诗外传》三 孔子观于周庙,有欹器焉。孔子问于守庙者曰:"此谓何器也?"对曰:"此盖为宥坐之器。"孔子曰:"闻宥坐器,满则覆,虚则欹,中则正,有之乎?"对曰:"然。"孔子使子路取水试之,满则覆,中则正,虚则欹。孔子喟然而叹曰:"呜呼!恶有满而不覆者哉!"子路曰:"敢问持满有道乎?"孔子曰:"持满之道,抑而损之。"子路曰:"损之有道乎?"孔子曰:"德行宽裕者,守之以恭;土地广大者,守之以俭;禄位尊盛者,守之以卑;人众兵强者,守之以畏;聪明睿知者,守之以愚;博闻强记者,守之以浅。夫是之谓抑而损之。"

《淮南子?道应训》 孔子观桓公之庙有器焉,谓之宥卮。孔子曰:"善哉!予得见此器。"顾曰:"弟子取水。"水至,灌之,其中则正,其盈则覆。孔子造然革容曰:"善哉!持盈者乎!"子贡在侧,曰:"请问持盈。"曰:"益而损之。"曰:"何谓益而损之?"曰:"夫物盛而衰,乐极而悲,日中而移,月盈而亏。是故聪明睿知,守之以愚;多闻博辩,守之以陋;武力毅勇,守之以畏;富贵广大,守之以俭;德施天下,守之以让。此五者,先王所以守天下而弗失也。反此五者,未尝不危也。"

《说苑?敬慎》 孔子观于周庙,而有欹器焉。孔子问守庙者曰:"此为何器?"对曰:"盖为宥坐之器。"孔子曰:"吾闻宥坐之器,满则覆,虚则欹,中则正。有之乎?"对曰:"然。"孔子使子路取水而试之,满则覆,中则正,虚则欹。孔子喟然叹曰:"呜呼!恶有满而不覆者哉!"子路曰:"敢问持满有道乎?"孔子曰:"持满之道,挹而损之。"子路曰:"损之有道乎?"孔子曰:"高而能下,满而能虚,富而能俭,贵而能卑,智而能愚,勇而能怯,辩而能讷,博而能浅,明而能闇,是谓损而不极。能行此道,唯至德者及之。《易》曰:'不损而益之,故损;自损而终,故益。'"

《吕氏春秋?离俗览?举难》 季孙氏劫公家,孔子欲谕术则见外,于是受养而便说。鲁国以訾,孔子曰:"龙食乎清而游乎清,螭食乎清而游乎浊,鱼食乎浊而游乎浊。今丘上不及龙,下不若鱼,丘其螭邪!"

《论衡?龙虚》 孔子曰:"龙食于清游于清,龟食于清游于浊,鱼食于浊游于清。丘上不及龙,下不为鱼,中止其龟与!"

《说苑?修文》 孔子至齐郭门之外,遇一婴儿,挈一壶相与俱行。其视精,其心正,其行端。孔子谓御曰:"趣驱之,趣驱之!韶乐方作。"孔子至彼闻韶,三月不知肉味。

《晏子春秋?外篇下》 仲尼游齐,见景公。景公曰:"先生奚不见寡人宰乎?"仲尼对曰:"臣闻晏子事三君而得顺焉,是有三心,所以不见也。"仲尼出,景公以其言告晏子,晏子对曰:"不然!婴为三心,三君为一心故,三君皆欲其国之安,是以婴得顺也。婴闻之,是而非之,非而是之,犹非也。孔丘必据处此一心矣。"

《晏子春秋?外篇下》 仲尼之齐,见景公而不见晏子。子贡曰:"见君不见其从政者,可乎?"仲尼曰:"吾闻晏子事三君而顺焉,吾疑其为人。"晏子闻之,曰:"婴则齐之世民也,不维其行,不识其过,不能自立也。婴闻之,有幸见爱,无幸见恶,诽誉为类,声响相应,见行而从之者也。婴闻之,以一心事三君者,所以顺焉;以三心事一君者,不顺焉。今未见婴之行而非其顺也。婴闻之,君子独立不惭于影,独寝不惭于魂。孔子拔树削迹,不自以为辱;穷陈、蔡,不自以为约;非人不得其故,是犹泽人之非斤斧,山人之非网罟也。出之其口,不知其困也,始吾望傅而贵之,今吾望傅而疑之。"仲尼闻之曰:"语有之:言发于尔,不可止于远也;行存于身,不可掩于众也。吾窃议晏子而不中夫人之过,吾罪几矣!丘闻君子过人以为友,不及人以为师。今丘失言于夫子,讥之,是吾师也。"因宰我而谢焉,然仲尼见之。

《说苑?权谋》 孔子与齐景公坐,左右白曰:"周使来,言周庙燔。"齐景公出问曰:"何庙也?"孔子曰:"是釐王庙也。"景公曰:"何以知之?"孔子曰:"《诗》云:'皇皇上帝,其命不忒。天之与人,必报有德。'祸亦如之。夫釐王变文、武之制而作元黄,宫室舆马奢侈,不可振也。故天殃其庙。是以知之。"景公曰:"天何不殃其身?"曰:"天以文王之故也。若殃其身,文王之祀,无乃绝乎?故殃其庙,以章其过也。"左右入报曰:"周釐王庙也。"景公大惊,起,再拜曰:"善哉!圣人之智,岂不大乎!"

《晏子春秋?外篇下》 仲尼之齐,见景公,景公说之,欲封之以尔稽,以告晏子。晏子对曰:"不可。彼浩裾自顺,不可以教下;好乐绥于民,不可使亲治;立命而建事,不可使守职;厚葬破民贫国,久丧道哀费日,不可使子民;行之难者在内,而传者无其外,故异于服,勉于行,不可以道众而驯百姓。自大贤之灭,周室之卑也,威仪加多而民行滋薄,声乐繁充而世德滋衰。今孔丘盛声乐以侈世,饰弦歌鼓舞以聚徒,繁登降之礼,趋翔之节以观众,博学不可以仪世,劳思不可以补民,兼寿不能殚其教,当年不能究其礼,积财不能赡其乐,繁饰邪术以营世君,盛为声乐以*愚其民。其道也,不可以示世;其教也,不可以导民。今欲封之,以移齐国之俗,非所以道众存民也。"公曰:"善。"于是厚其礼而留其封,敬见不问其道。仲尼乃行。

《墨子?非儒下》 孔丘之齐,见景公。景公说,欲封之以尼溪,以告晏子。晏子曰:"不可。夫儒,浩居而自顺者也,不可以教下;好乐而*人,不可使亲治;立命而怠事,不可使守职;宗丧循哀,不可使慈民;机服勉容,不可使导众。孔丘盛容修饰以蛊世,弦歌鼓舞以聚徒,繁登降之礼以示仪,务趋翔之节以劝众。儒学不可使议世,劳思不可以补民,絫寿不能尽其学,当年不能行其礼,积财不能赡其乐。繁饰邪术,以营世君,盛为声乐,以*遇民。其道不可以期世,其学不可以导众。今君封之以利齐俗,非所以导国先众。"公曰:"善。"于是厚其礼,留其封,敬见而不问其道。孔丘乃恚怒于景公与晏子。乃树鸱夷子皮于田常之门,告南郭惠子以所欲为,归于鲁。

《吕氏春秋?离俗览?高义》 孔子见齐景公,景公致廪丘以为养,孔子辞不受。入,谓弟子曰:"吾闻君子当功以受禄,今说景公,景公未之行,而赐之廪丘,其不知丘亦甚矣。"令弟子趣驾而行。

《淮南子?氾论训下》 孔子辞廪丘,终不盗刀钩。

《说苑?立节》 孔子见齐景公,景公致廪丘以为养,孔子辞不受。出,谓弟子曰:"吾闻君子当功以受禄,今说景公,景公未之行,而赐我廪丘,其不知丘亦甚矣。"遂辞而行。

《韩诗外传》八 传曰:予小子使尔继邵公之后,受命者必以其祖命之。孔子为鲁司寇,命之曰:"宋公之子弗甫有孙,鲁孔丘,命尔为司寇。"孔子曰:"弗甫敦及厥辟将不堪。"公曰:"不妄。"

《御览》二百八引《苻子》 鲁侯欲以孔丘为司徒,将召三桓议之。乃谓左丘明曰:"寡人欲以孔子为司徒,而授以鲁政焉。寡人将欲询诸三子。"左丘明曰:"孔丘其圣人与!夫圣人任政,过者离位焉。君虽欲谋,其将弗合乎!"鲁侯曰:"吾子奚以知之?"丘明曰:"周人有爱裘而好珍羞,欲为千金之裘而与狐谋其皮,欲具少牢之珍而与羊谋其羞。言水卒,狐相率逃于重邱之下,羊相呼藏于深林之中与!圣人十年不制一裘,五年不具一牢,何者?周人之谋失之矣。今君欲以孔丘为司徒,召三桓而议之,亦与狐谋裘与羊谋羞哉!"于是鲁侯遂不与三桓谋,而召孔丘为司徒。

《吕氏春秋?孝行览?遇合》 孔子周流海内,再干世主,如齐至卫,所见八十余君。委质于弟子者三千人,达徒七十人。万乘之主得一人用可为师,不于无人。以此游,仅至于鲁司寇。

《荀子?儒效》 仲尼将为司寇,沈犹氏不敢朝饮其羊,公慎氏出其妻,慎溃氏逾境而徙,鲁之粥牛马者不豫贾。必蚤正以待之者也。居于阙党。阙党之子弟罔不分,有亲者,取多孝悌以化之也。

《新序?杂事》一 鲁有沈犹氏者,旦饮羊饱之以欺市人,公慎氏有妻而*,慎溃氏奢侈骄佚,鲁市之鬻牛马善豫贾。孔子将为鲁司寇,沈犹氏不敢朝饮其羊,公慎氏出其妻,慎溃氏逾境而徙,鲁之鬻马牛不豫贾,布正以待之也。既为司寇,季孟堕郈费之城,齐人归所侵鲁之地,由积正之所致也。

《吕氏春秋?先识览?乐成》 孔子始用于鲁,鲁人干诵之曰:"麛裘而緌,投之无戾;緌而麛裘,投之无邮。"用三年,男子行乎途右,女子行乎途左,财物之遗者,民莫之举。

《淮南子?泰族训》 孔子为鲁司寇,道不拾遗,市买不豫贾,田渔皆让长,而斑白不负戴,非法之所能致也。

《公羊》定十年解诂 颊谷之会,齐侯作侏儒之乐,欲以执定公。孔子曰:"匹夫而荧惑于诸侯者,诛!"于是诛侏儒,首足异处。齐侯大惧,曲节从教。

《谷梁》定十年传 颊谷之会,孔子相焉。两君就坛,两相相揖。齐人鼓噪而起,欲以执鲁君。孔子历阶而上,不尽一等,而视归乎齐侯曰:"两君合好,夷狄之民何为来为?"命司马止之。齐侯逡巡而谢曰:"寡人之过也。"退而属其二三大夫曰:"夫人率其君,与之行古人之道,二三子独率我而入夷狄之俗,何为?"罢会,齐人使优施舞于鲁君之幕下。孔子曰:"笑君者罪当!"使司马行法焉,首足异门而出。齐人来归郓、讙、龟阴之田者,盖为此也。

《陆贾新语?辨惑》 鲁定公之时,与齐侯会于夹谷,孔子行相事。两君升坛,两相处下而相揖,君臣之礼济济备焉。齐人鼓噪而起,欲执鲁公。孔子历阶而上,不尽一等,而立谓齐侯曰:"两君合好以礼,相率以乐相化。臣闻嘉乐不野合,牺象之荐不下堂,夷狄之民,何求为?"命司马请止之。定公曰:"诺。"齐侯逡巡而避席曰:"寡人之过。"退而自责大夫,罢会。齐人使优旃舞于鲁公之幕下,傲戏欲候鲁君之隙,以执定公。孔子叹曰:"君辱臣当!"使司马行法斩焉,首足异门而出。于是齐人瞿然,而恐君臣易操,不安其故行。乃归鲁四邑之侵地,终无乘鲁之心。

《公羊》定十二年解诂 郈,叔孙氏所食邑;费,季氏所食邑。二大夫宰吏数叛,患之,以问孔子。孔子曰:"陪臣执国命。采长数叛者,坐邑有城池之固,家有甲兵之藏故也。"季氏说其言而堕之。

《春秋繁露?五行相胜》 火者,司马也。司马为谗,反言易辞以谮诉人,内离骨肉之亲,外疏忠臣,贤圣旋亡,谗邪日昌,鲁上大夫季孙是也。专权擅势,薄国威德,反以怠恶,谮诉其群臣,劫惑其君。孔子为鲁司寇,据义行法,季孙自消,堕费郈城,兵甲有差。夫火者,大朝,有谗邪荧惑其君,执法诛之。执法者,水也,故曰水胜火。

《春秋繁露?五行相生》 北方者水,执法司寇也。司寇尚礼,君臣有位,长幼有序,朝廷有爵,乡党以齿,升降揖让,般伏拜谒,折旋中矩,立而磬折,拱则抱鼓,执衡而藏,至清廉平,赂遗不受,请谒不听,据法听讼,无有所阿,孔子是也。为鲁司寇,断狱屯屯,与众共之,不敢自专,是者不恨,生者不怨。

《盐铁论?备胡》 孔子仕于鲁,前仕三月及齐平,后仕三月及郑平,务以德安近而绥远。当此之时,鲁无敌国之谋,邻境之患,强臣变节而忠顺,故季柏隳其都城,大国畏义而合好,齐人来归郓、郈、龟阴之田。

《说苑?至公》 孔子为鲁司寇,听狱必师断,敦敦然皆立,然后君子进曰:"某子以为何若,某子以为云云。"又曰:某子以为何若,某子曰云云。"辩矣,然后君子几当从某子云云乎。以君子之知,岂必待某子之云云,然后知所以断狱哉!君子之敬让也,文辞有可与人共之者,君子不独有也。

《荀子?宥坐》 孔子为鲁摄相,朝七日而诛少正卯。门人进问曰:"夫少正卯,鲁之闻人也。夫子为政而始诛之,得无失乎?"孔子曰:"居,吾语汝其故。人有恶者五,而盗窃不与焉:一曰心达而险,二曰行辟而坚,三曰言伪而辩,四曰记丑而博,五曰顺非而泽。此五者,有一于人则不得免于君子之诛,而少正卯兼有之。故居处足以聚徒成群,言谈足以饰邪营众,强足以反是独立。此小人之桀雄也,不可不诛也。是以汤诛尹谐,文王诛潘止,周公诛管叔,太公诛华仕,管仲诛付里乙,子产诛邓析、史付。此七子者,皆异世同心,不可不诛也。《诗》曰:"忧心悄悄,愠于群小。'小人成群,斯足忧矣!"

《尹文子?圣人》 孔丘摄鲁相七日,而诛少正卯。门人进问曰:"夫少正卯,鲁之闻人也。夫子为政而先诛,得无失乎?"孔子曰:"居,吾语汝其故。人有恶者五,而窃盗奸私不与焉:一曰心达而险,二曰行僻而坚,三曰言伪而辨,四曰强记而博,五曰顺非而泽。此五者,有一于人则不免君子之诛,而少正卯兼有之。故居处足以聚徒成群,言谈足以饰邪荧众,强记足以反是独立。此小人,雄桀也,不可不诛也。是以汤诛尹谐,文王诛潘正,太公诛华士,管仲诛付里乙,子产诛邓析、史付。此六子者,异世而同心,不可不诛也。《诗》曰:'忧心悄悄,愠于群小。'小人成群,斯足畏也!"

《淮南子?氾论训》 孔子诛少正卯,而鲁国之邪塞。

《说苑?指武》 孔子为鲁司寇,七日而诛少正卯于东观之下。门人闻之趋而进,至者不言,其意皆一也。子贡后至,趋而进曰:"夫少正卯者,鲁国之闻人矣。夫子始为政,何以先诛之?"孔子曰:"赐也,非尔所及也。夫王者之诛有五,而盗窃不与焉:一曰心辨而险,二曰言伪而辩,三曰行辟而坚,四曰志愚而博,五曰顺非而泽。此五者,皆有辨知聪达之名,而非其真也。苟行以伪,则其知足以移众,强足以独立,此奸人之雄也,不可不诛。夫有五者之一,则不免于诛,今少正卯兼之。是以先诛之也。昔者,汤诛蠋沐,太公诛潘阯,管仲诛史附里,子产诛邓析,此五子未有不诛也。所谓诛之者,非为其昼则攻盗,暮则穿窬也,皆倾覆之徒也。此固君子之所疑,愚者之所惑也。《诗》云:'忧心悄悄,愠于群小。'此之谓矣!"

《论衡?讲瑞》 子贡事孔子,一年自谓过孔子,二年自谓与孔子同,三年自知不及孔子。当一年二年之时,未知孔子圣也,三年之后,然乃知之。以子贡知孔子,三年乃定。世儒无子贡之才,其见圣人,不从之学,任仓卒之视,无三年之接,自谓知圣,误矣。少正卯在鲁,与孔子并。孔子之门,三盈三虚,唯颜渊不去,颜渊独知孔子圣也。夫门人去孔子归少正卯,不徒不能知孔子之圣,又不能知少正卯,门人皆惑。子贡曰:"夫少正卯,鲁之闻人也。子为政,何以先之?"孔子曰:"赐退!非尔所及。"

《刘子?心隐》 少正卯在鲁,与孔子同时。孔子门人,三盈三虚,唯颜渊不去,独知圣人之德也。夫门人去仲尼而皈少正卯,非不知仲尼之圣,亦不知少正卯之佞。子贡曰:"少正卯,鲁之闻人也。夫子为政,何以先之?"子曰:"赐也还!非尔所及也。夫少正卯,心逆而蠤,行辟而坚,言伪而辩,词鄙而博,顺非而泽。有此五伪而乱圣人,以子贡之明而不能见,知人之难也!"

《韩非子?内储说下》 仲尼为政于鲁,道不拾遗,齐景公患之。黎且谓景公曰:"去仲尼犹吹毛耳。君何不迎之以重禄高位,遗哀公以女乐以骄荣其意。哀公新乐之,必怠于政。仲尼必谏,谏而不听,必轻绝于鲁景公。"曰:"善。"乃令黎且以女乐六遗哀公,哀公乐之,果怠于政。仲尼谏,不听,去而之楚。

《晏子春秋?外篇下》 仲尼相鲁,景公患之。谓晏子曰:"邻国有圣人,敌国之忧也。今孔子相鲁,若何?"晏子对曰:"君其勿忧。彼鲁君,弱主也;孔子,圣相也。君不如阴重孔子,设以相齐,孔子强谏而不听,必骄鲁而有齐,君勿纳也。夫绝于鲁,无主于齐,孔子困矣。"居期年,孔子去鲁之齐,景公不纳,故困于陈、蔡之间。

《陆贾新语?辨惑》 孔子遭君暗臣乱,众邪在位,政道隔于三家,仁义闭于公门,故作《公陵之歌》,伤无权力于世。

《琴操》 《龟山操》者,孔子所作也。齐人馈女乐,季桓子受之,鲁君闭门不听朝。当此之时,季氏专政,上僣天子,下畔大夫,贤圣斥逐,谗邪满朝。孔子欲谏不得,退而望鲁,鲁有龟山蔽之。辟季氏于龟山,托势位于斧柯。季氏专政,犹龟山蔽鲁也,伤政道之陵迟,闵百姓不得其所,欲诛季氏而力不能,于是援琴而歌云:"予欲望鲁兮,龟山蔽之,手无斧柯,奈龟山何!"

少正卯怎么的,少正卯是什么样的人

少正卯是春秋时期鲁国大夫,据说少正卯能言善辩,还曾开办私学,招收了不少学生,甚至还把孔子的学生都给吸引了过去。孔子评价少正卯,说他集结了五种恶劣的品性,而且有惑众造反的能力,这样的人不可不杀。而少正卯最后也是以“君子之诛”被杀。当然孔子对少正卯表面的说法如此,实际上背后还有令一层意思。很多人怀疑少正卯的可能和孔子有关,其中的真相到底又是怎样的呢?

孔子一生都在主张要讲礼,别人对他的评价也是温良恭俭让,但在史书里,他却杀了一位叫少正卯的人。

少正卯到底是个什么样的呢?孔子为什么会杀他?

有一个流传甚广的说法,说孔子杀少正卯完全是公报私仇——少正卯也是个教育家、民办校长,在孔子收干肉教学的时候,少正卯也在搞教育,而且教学方法很有一套,把孔子的弟子们都吸引过去了,是孔子强劲的竞争对手。哪怕孔子凭借努力再招收满了学员,也会又一次被少正卯的营销手段吸引得统统转学,造成三盈三虚(只有颜回一直跟着没走)。孔子门庭冷落,很郁闷,心里更恨透了少正卯,等他终于在鲁国当上大官,就找借口杀了少正卯。

这个说法出自《论衡·卷十六·讲瑞篇》:“少正卯在鲁,与孔子并。孔子之门,三盈三虚,唯颜渊不去……”

不离不弃二人组,孔子与颜回

此言一出,孔子的形象更找补不回来了,杀少正卯,也成了他声誉中最难洗白的一点。

那么,咱们朔本追源,来看看孔子和少正卯到底是怎么在史书上“发生”关系的。

关于孔子的资料,首推《论语》《礼记》,但这两本典籍都并没有出现少正卯其人,孔子在此时也就没法跟少正卯产生一点联系。

其次看《史记》。《史记》把孔子作为圣人推崇,作为最高官职也只是鲁国“代相”的孔子,却被列为了《史记》里的“世家”篇,与有世代传世的诸侯地位相等,可以说司马迁对孔子“造圣”存在一定程度上的推波助澜。

就在《史记》里,少正卯出场了,而孔子确实杀了他。

定公十四年,孔子年五十六,由大司寇行摄相事,有喜色。门人曰:“闻君子祸至不惧,福至不喜。”孔子曰:“有是言也。不曰“乐其以贵下人”乎?”於是诛鲁大夫乱政者少正卯。与闻国政三月,粥羔豚者弗饰贾;男女行者别於涂;涂不拾遗;四方之客至乎邑者不求有司,皆予之以归。

《史记·孔子世家》说,在鲁定公十四年的时候,孔子56岁了,这一年,孔子升官了,从掌管典狱诉讼的大司寇升为代理国相。

严格来说,鲁国当时并没有“相”的概念,而是“四司”。鲁国那会儿掌握大权的三桓家族,季孙氏任司徒,叔孙氏任司马,孟孙氏任司空,臧孙氏任司寇,孔子就是在臧孙氏落败以后成为大司寇的。国相概念,大概是学习晋国和齐国制度。

孔子一心想成为在国内有话语权和能伸手管一管的人,终于当上了上卿,于是孔子露出了开心的表情——“有喜色”。

有人说,从这点就可以看出孔子真是小人得志,当上大官就乐不可支,何况,不是君子不喜形于色吗?

孔子的喜色,喜的确实是当上大官,但当上大官以后的工作,旨在施展政治主张、为鲁国大治,而不是可以以官大一级压人的模式自此开启欺压路线。君子乐,然后笑也,孔子喜的是能施展抱负,维护秩序。

不过,弟子里也确实有偏古板的人,一本正经的地跑去问孔子:为啥你开心你就表现出来?

孔子解答,“我开心的是可以为大家办事了啊”。接下来,孔子开始办事了——诛鲁大夫乱政者少正卯。

从《史记》里可知,少正卯是鲁国的一位大夫,并且知法犯法,有乱政的行为,至于怎么乱,乱成了什么样的危害,《史记》突然失语了。而杀了少正卯以后,鲁国也并没有马不停蹄地繁荣昌盛,而是等孔子继续在鲁国当了三个月管事,做了一系列优良措施,鲁国这才大治。

那么可以说,杀少正卯是开了个治理鲁国的头,少正卯只是一个典型,被抓来类似于“借你人头一用”,用以杀鸡儆猴。

《史记》里是追究不出来什么细节了。那么,再看另一本研究孔子跳不开的书——《孔子家语》。

孔子为鲁司寇,摄行相事,有喜色。仲由问曰:“由闻君子祸至不惧,福至不喜,今夫子得位而喜,何也?”孔子曰:“然,有是言也。不日‘乐以贵下人’乎?”于是朝政七日而诛乱政大夫少正卯,戮之于两观之下,尸于朝三日。

《孔子家语》里,前面和《史记》没差别,孔子升职了,很开心,那位不知名的“迂腐”弟子,改成了子路,然后孔子又解释了一通为什么高兴。

接着,孔子开始动手:于是朝政七日而诛乱政大夫少正卯,戮之于两观之下,尸于朝三日。

时间地点人物,一应俱全。孔子刚升官7天,就在朝堂的两座高台下杀了乱政的大夫少正卯。不仅如此,“残忍”的孔子还把少正卯的尸体放在朝廷上让猴子们围观了三天,以儆效尤。

可能弟子们都觉得老师太过分了,于是派出学生里口才最好的子贡去问话:“少正卯在鲁国也是个名人了,老师你才当政几天就杀了他,会不会有点失策啊?”子贡问得很委婉。

孔子解释,说“来来来,我给你说说我为啥要杀他”。于是孔子一连串举了五种作恶多端的行为,而少正卯每条都中,简直是恶贯满盈。不杀他,朝廷就不会安稳。末了,孔子还举出跟自己一样的一堆代表,比如,商汤是圣王吧,他杀了尹谐;文王呢,也杀了潘正;周公大贤,还杀了弟弟管叔和蔡叔;姜太公也杀了一个叫华士的;管仲、子产这种古之遗爱,当政期间也纷纷杀了人。足见,不是问题,你想治理好天下,恶人总是要杀的。

按《孔子家语》的,问题其实也不大,少正卯是恶人,孔子也解释了杀他的理由。

《荀子》也写了这段事,和《孔子家语》相差不大,唯一的区别是,《荀子·宥坐》里说,子产不仅杀了一个人,还杀了郑国一个老喜欢钻法律空子的邓析。

《孔子家语》和《荀子》关于这段内容,谁的记载更早,还真说不清。《孔子家语》的成书年代未定,《荀子》里更是有荀子和他弟子们增补的内容,所以,保不准谁抄了谁。

再后面就是东汉王充编的《论衡》等书,继续扩大这件事,把孔子杀少正卯补出了更久远的原因——俩人在当乡村校长的时候就是老对头。

那么,咱们系统剖析一下这种渐进层垒的“史料”。

首先,子产根本没处理邓析,真正杀邓析的人是郑国另一个贵族,驷歂。“驷歂杀邓析,而用其《竹刑》”《左传·定公九年》。

其次,关于孔子的残忍做法,也很值得申辩,因为不太可信。

以礼治国的春秋有个著名的礼,叫“礼不下庶人,刑不上大夫”,就是说大夫级别的人都是贵族,要点面子的,即使犯了很大的错,也不会让那些“刀笔吏”去对他们拷问。正常的做法,都是让他们自己自杀,属于有尊严的去。这一点,整个春秋历史都在执行,可以作为例证。

同样在《孔子家语》里,孔子对“刑不上大夫”专门做了一通解释。

那是弟子冉求有一次问孔子:“都说‘刑不上大夫,礼不下庶人’,那大夫犯了法就不治了吗?庶人就可以完全不用礼了吗?”

孔子说:“不是这样的”,然后解释了一通为啥设置刑法,以及大夫如果犯了重罪是怎么处理——“其有大罪者,闻命则北面再拜,跪而自裁,君不使人捽引而刑杀”——如果犯了大罪的,就让他自己对着北面拜了以后自裁,国君不会派人去抓着他引颈受戮,那样太难看了。

连派人去杀都违礼,孔子既是礼的维护者,又特地解释了“刑不上大夫”的操作方法,却又激烈地杀了少正卯而“尸于朝三日”,这不是太矛盾了吗?

再者,孔子“”后列举的那一堆“名人事件”,除了周公诛杀管、蔡确有其事,其他的都不见于正规史书。这极有可能只是百家争鸣时期,各家为了力证自己有道理、有说服力而套用著名人物编的故事。

假如孔子真的杀了少正卯,而且做出这么难看的操作,其他政敌还不抓紧机会大写特写,把以“礼”上台的孔子以“违礼”攻击下台吗?要知道,孔子在鲁国出道当上大司寇,可是挤倒了鲁国老贵族臧孙氏,属于蹿升空降式人物。后来孔子又将那些平民弟子以跨越当时阶级的方式带进鲁国政局,分别安排在三桓家中当官,占了不少原本属于其他贵族的资源。如果他敢如此违背当时惯例,早被蛰伏的政敌轰走了。

另外,孔子一贯的行为准则也不允许他做这样的事,准确地说,孔子不是个喜欢的人,也绝不是个会靠来“震慑”朝野的人。

这么说是有证据的。

孔子老年时,三桓家族最牛的季孙氏族长季康子曾去请教孔子怎么当政,季康子有自己的想法,说:“如杀无道,以就有道,何如?”我想杀个无道的人,把国家整到“有道”上来,怎么样?

孔子回答说:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”

你当政哪里用得了杀戮?你自己行为向善去引导民众向善就可以了。君子的行为准则就像风,底下小老百姓的就像草,风怎么吹,草怎么倒,这不是草的问题,而是风的问题。所以,你只需要做好自己就行了。

看,孔子是反对震慑法的。

虽然孔子一辈子都在“为统治者服务”,但孔子的治国理念向来是,领导们先做好自己,百姓再跟着怎么做。因为百姓的行为准则,是像小孩效仿大人一样,完全根据领导者指示的。同样一批老百姓,生在尧舜时期就是顺民,生在桀纣时期,就变成了举大旗造反的人,这哪里是百姓的问题?是统治者的问题啊。

所谓“道之以政,齐之以刑”,所谓“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”,所谓“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”等,都是这种理念而产生的治国言论。主要在导,引导,而非杀戮。

季康子的问政,就是对孔子杀少正卯最好的反证。

最后,说说被杀者少正卯这个人。

少正是一个官职,那么“卯”才是他的名字。然而,当你查阅了春秋官职会发现,鲁国根本没有“少正”一职,那么也不可能有少正卯这个人。“少正”是郑国的官职,比如著名的子产就当过少正,“郑人使少正公孙侨对曰”《左传·襄公二十二年》。

那么脑洞大开地设想一下,少正卯这个名字,或许一开始就点名了真相——“卯”和“冇”同音,“冇”表示没有的意思,也就是说,少正,没有呀。根本没有这个人!

那么,这个不存在的人是怎么被孔子杀的呢?

他生于诸子百家之口,也于那批编故事的人之口。而孔子作为儒家先师,完全是莫名被牵连进来的人。换句话说,诸子百家故事中的孔子,大多都是他们编造的孔子。

孔子为何杀少正卯 摘自:李木生《人味孔子》 陕西文艺出版社

有人说孔子的被任用,主要得力于其学生、也是鲁国三家之一的孟孙氏(孟懿子)的推荐。其实,孔子的出仕,与鲁定公、孟懿子都没有决定性的关系。真正想到任用孔子的,还是实际执掌鲁国大权的季桓子。季氏家臣阳虎的作乱一直延续了多年。直至公元前502年(鲁定公八年),他又想杀季氏篡夺全部权力,被打败而逃奔齐国,后又被齐国所弃而奔晋。表面上看阳虎之乱已平,但是鲁国的政局并没有真正安定下来,费邑的公山不狃,邑的公若藐等家臣仍有很大的实力,对于鲁国公、卿都存在着大的威胁。在周边关系上,又与大国齐不断发生着摩擦并日趋紧张。此时,继任国卿不久的季桓子,面对这样的局面不免有力不从心之感。先不要说孔子少见的博学多识与巨大的社会声望,单是他坚定的维护公室权威、渴望安定和平的政治态度,就引起了季氏的重视。尤其是孔子反对“陪臣执国政”的立场,以及孔子对于阳虎与公山不狃的拒绝,才是季氏最终选中孔子的根本原因。 孔子任小司空的时间很短,即就任大司寇。说到大司寇任上孔子的作为,这里需要首先弄清楚一件历来纠缠不清的公案,即孔子是否诛杀大夫少正卯一事。 记载孔子诛杀少正卯一案,其源头是《荀子·宥坐篇》的记载,后来在《吕氏春秋》、《说苑》、《孔子家语》、《史记·孔子世家》等书中均有记载,说孔子为政七天就杀了“鲁之闻人”少正卯,这里不仅将孔子诛杀少正卯事予以坐实,更找出了孔子诛杀少正卯的深层理由:原来少正卯与孔子素来有隙,在孔子讲学的时候,少正卯也授徒讲学,而且学生很多,曾使孔子的讲课处“三盈三虚”,好多次没人听孔子的课了。现代学者蔡尚思认为:荀况是离孔子最近且最崇拜孔子的思想,他的记载应当是忠实的;汉以后许多学者都作了同样的论述;清末尊孔子的也不得不认为诛少正卯是孔子的一个污行;孔子与少正卯不仅是学敌教敌,还是政敌,而且主张“道不同不相为谋”、“攻乎异端斯害也已”,并举《左传》中子产的儿子先宽后严将盗“尽杀之”而被孔子赞美为“善哉”的例子,说明孔子杀少正卯确有其事。(《不宜抬高孔子——评匡亚明的〈孔子评传〉》)特别是“”时期,更是把孔子诛杀“法家少正卯”作为孔子的一条罪状。 但是从朱熹以来,特别是自清人阎若璩、崔述、梁玉绳、江永等人以来,以至当代杨景凡、俞荣根、匡亚明、钱穆等专家学者,均对孔子诛少正卯一案,持否认态度。他们的观点也相当有力,即:一是孔子诛少正卯事仅见以上所列书籍,而不见《论语》、《左传》、《春秋》等经传,以为像孔子诛少正卯如此大事,竟不留一点记载痕迹是说不过去的。二是孔子秉政七日,就以一大夫(孔子)而杀另一大夫(少正卯),这样的事情发生在春秋时代的孔子身上,是不可设想的。因为孔子的核心思想就是“仁”,并且他坚决反对轻易。如季康子提出“杀无道以就有道”的问题时,就遭到了孔子的反对,说“子为政,焉用杀”。孔子的后裔孔令朋,直到二十世纪九十年代末还认为:“孔子在鲁任官时,军政大权操于季氏三卿之手。孔子虽任大司寇,仍须听命于季桓子,不能想象越过季桓子任意。”因此,他们得出了一致的结论:“七日而诛少正卯,非孔子所能为,非孔子时所需为”。更有尊孔者,甚至认为连少正卯这个人也是虚构的。还有的以为“诛”字在古代可以释为“责”字,孔子诛少正卯,实则是责少正卯。 我们还是需要将最早记载这一事件的文字录出。 孔子为鲁摄相,朝七日而诛少正卯。门人进问曰:“夫少正卯鲁之闻人也,夫子为政而始诛之,得无失乎?”孔子曰:“居!吾语女其故。人有恶者五,而盗窃不与焉:一曰心达而险,二曰行辟而坚,三曰言伪而辩,四曰记丑而博,五曰顺非而泽。此五者,有一于人,则不得免于君子之诛,而少正卯兼有之。故居处足以聚徒成群,言谈足于饰邪营众,强足以反是独立,此小之桀雄也,不可不诛也。是以汤诛尹谐,文王诛潘止,周公诛管叔,太公诛华仕,管仲诛付里乙,子产诛邓析、史付,此七子者,皆异世同心,不可不诛也。《诗》曰:‘忧心悄悄,愠于群小。’小人成群,斯足忧矣。”(《荀子·宥坐》) 对于孔子所列少正卯的五项罪状,孔颖达在《礼记·王制·疏》中,有过这样的解释:“行伪而坚者,行此诈伪,而守之坚固,不肯改变;言伪而辩者,谓言谈伪事,辞理明辨,不可屈止;学非而博者,谓习学非违之书,而又广博;顺非而泽者,谓顺从非违之事,而能光泽文饰以疑于众;如此者,杀。按《史记》:孔子为鲁司寇,七日而诛少正卯之类是也。” 写过《论衡》的王充,还记有孔子与少正卯交恶的具体根源:“少正卯在鲁与孔子并(并字训对峙,对立,即唱对台戏)。孔子之门,三盈三虚,唯颜渊不去,颜渊独知孔子圣也……夫门人去孔子,归少正卯,不徒不能知孔子之圣,又不能知少正卯(之佞),门人皆惑。”是说少正卯的名气与孔子的差不多,他也开门办学,可能效果也好,好到使孔子的学生除了颜渊都曾跑到少正卯那里去听课,“三盈三虚”。 对于孔子诛杀少正卯的场面,《孔子家语》中说“戮于两观之下,尸于朝三日”。够可怖的,杀罢,还要陈尸于朝廷之上三天,以扩大教育的效果。 至于孔子诛少正卯的意义,更是论者众多。如西汉刘安就说:“故圣人因民之所喜而劝善,因民之所恶而禁奸。故赏一人而天下誉之,罚一人而天下畏之。故至赏不费,至刑不滥。孔子诛少正卯,而鲁国之邪塞;子产诛邓析,而郑国之奸禁。以近喻远,以小知大也。”(《淮南子·氾论训》)意思很明白,理由也很光明正大,为了天下安宁,必须杀鸡儆猴。 这一事件,教益良多,我们不得不仔细剖析。 教益之一:杀不同政见者或者杀利益相争者,是古已有之,后世当提高警惕。少正卯也是个“闻人”,只是他的“闻”与孔子的不同, 他好像有点邪门歪道,起码杀他的人是说他宣扬的是邪门歪道、异端邪说。 教益之二:百姓聚众不行,聚众闹事更是不行,也是古已有之。“小人成群,斯足忧矣”,一让执政者忧,那就有了打开“杀戒”的危险。谈情说爱的《诗经》也就成了的号角,“忧心悄悄,愠于群小”。孔子所列少正卯罪状,归纳起来无非是:其居处足以撮徒成党,其谈说足以饰邪荧众,其强御足以反是独立。也就是我们今人所说的“聚众结社,鼓吹邪说,淆乱是非,精神污染”。 我们当然还会记得孔子与老子的分歧。固然,以老子的年龄、学问、资历,孔子对老子是尊敬有加的。但是他们两人在心里十分清楚分歧所在。老子是走的流沙避世之途,却也说过“民之饥以其上食税之多”、“圣人不仁”、“民不畏,奈何以畏之”之类“大逆不道”的话的。而孔子基本是走的上层路线,要入世的,“君君臣臣、父父子子”。 教益之三:提倡过言论自由,仁者爱人,以人为本的人,一旦掌权执政,也会立即走向反面,马上禁止言论自由,甚至可以因言。杀了人,还要给被杀者戴上许多难听难看的帽子,以儆众心,也安己心。 在孔子诛少正卯之前,另一位思想家邓析,已经被郑国的子产诛杀。郑国的权相子产,本来是个有着民主意识的执政者,他曾经坚决反对毁掉大家自由言论的场所“乡校”。但是,一旦有向他的“执政”提出挑战的,他也就不客气了,杀之而后快、杀之而后安。听听邓析的这些话,就可以想见邓析的为人与他的必然人生结局了:“天于人无厚也,君于民无厚也……何以言之?天不能屏悖厉之气,全夭折之人,使为善之民必寿,此于民无厚也。凡民有穿窬为盗者,有诈伪相继者,此皆生于不足,起于贫穷。而君必欲执法诛之,此于民无厚也”(《邓析子》)。这是在公开地骂天骂君,说他们不公平不厚道,不神圣。 《汉书·东方朔传》中,记载了这位滑稽人物和汉武帝的一段谈话,说的是圣君用人一定能够把各方面的人才都安排到最恰当的位置上。这位滑稽人物是这样建议的:请周公为丞相,姜太公为将军,孔子为御史大夫,子路为执金吾……看来,孔子也只能在体制内当一名谏言者。 教益之四:孔子的,开了一个不好的先河。到了汉朝,皇帝觉得孔子杀少正卯杀得真是好,“正合朕意”,于是就让博士们将这一条写进了《王制》之中,成了问罪治罪的法律条文:“行伪而坚、言伪而辩、学非而博、顺非而泽以疑众,杀。”真是一个“杀”字,源远流长。“伪”与“非”的解释权,当然在执政者手里,就算是你不“伪”不“非”,他定你个“伪”或“非”或者又“伪”又“非”,也一样地说杀就杀。杀了,虽纯属“莫须有”,也还有根有据,不仅这是《王制》的规定,而且还有圣人处理这一问题的案例可循,“孔子为鲁司寇,七日诛少正卯之类是也”。 “少正卯”,也就成了整人的借口,从汉至于清末,络绎不绝。 王尊以五官掾张辅为少正卯,将其系狱致(《汉书·赵尹韩张两王传》);李膺以野王令张朔为少正卯,杀之于洛阳狱中(《后汉书·李膺传》);明思宗朱由检以少詹事兼朝翰林院侍讲学士黄道周为少正卯,将其削籍下刑部狱,责以党邪乱政,杖八十,并最终被永戍烟瘴边疆;清末洋务派文人陈玉澍,以变法维新派首领康有为为少正卯,并以孔子的两观之诛为样板,请求慈禧速诛之;清末京师大学堂监督刘廷琛以杨度为少正卯,奏请诛杀……到了二十世纪的六七十年代,这个被诛杀了两千多年的少正卯,算是被翻了一次案,成了受了冤屈的法家,而孔子则又成了阻碍进步的称谓而被利用来打人。虽属闹剧,却也映出了历史一贯的真相真情真意。比“”早十年,即一九五七年,曾被歌赞为“没有一点奴颜与”、“空前的民族英雄”和“三个家”的鲁迅,却被歌赞他的同一个人判断道,如果鲁迅活着,“要么被关在牢里继续写他的,要么一句话也不说。”这是一九五七年七月的一个晚上,在上海中苏友好大厦,回答翻译家罗稷南“主席,要是鲁迅今天还活着,他会怎么样?”的提问时所说的话。原因恐怕也在于,歌赞鲁迅时,还处于在野的地位。对此,林贤治先生认为:“知识分子的实质地位如何?无权者而已。从大清帝国到国民党的‘党国’,从随随便便到书报审查制度,知识分子的生存空间极其有限,唯靠个人的自由的抗争……一般而言,个人自由与社会责任是冲突的,鲁迅却很特别,社会责任直接体现在自由的选择上面。在黑暗王国里,反抗即责任,何况为社会而反抗。”(《一个人的爱与》)孔子也做过这样的反抗,摘自:李木生《人味孔子》 陕西文艺出版社只是他当了大司寇,迅即以杀扑灭了别人的反抗。只有到了他沦为在野,在列国流亡的时候,才会再度想起与执政者不合作的反抗来。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。